Oh le sale gosse !

Hugues Blineau, octobre 2024

Ce sont deux images Polaroïd que vingt années séparent. 1977, l’enfant fixe l’objectif un balai à la main, dans la cuisine familiale. Deux décennies plus tard, l’artiste en devenir pose devant nous - Régis Perray obtiendra son diplôme de fin d’études aux Beaux-Arts quelques mois après -, le même objet tenu fermement entre ses mains, à l’intérieur du même espace. 1977, 1997 : l’enfant devenu adulte rapproche deux images pour mettre au jour les effets du temps sur les êtres et les choses.

Si dans le deuxième Polaroïd, le corps a grandi et la pièce a changé d’aspect - les meubles en chêne ont remplacé ceux en formica blanc réfléchissants de la première image -, le rapprochement décidé par l’artiste interroge aussi, dans un même mouvement paradoxal, la permanence des objets et des lieux que nous habitons. Permanences toujours relatives bien sûr, au regard des effondrements à venir que porte toujours notre présence au monde, mais qui néanmoins semblent défier les mois et les années : ainsi, le carrelage brun semble ne pas avoir subi d’outrages deux décennies durant. Quant à la silhouette de Régis Perray, si elle demeure reconnaissable d’une image à l’autre, les jeux de cadrage semblent avoir quelque peu réduit le jeu des différences entre les deux corps photographiés qui n’en sont qu’un. Entre l’enfant et l’adulte, comme un écart sensible, un léger décadrage, une distance moindre que celle généralement admise : ce que, dans sa trajectoire artistique, Régis Perray a souvent défendu sur un mode métaphorique. Soit un regard lavé des constructions adultes et de leurs habitus ; et puis cette attention portée aux marges, au peu de valeur ou à la culture dite populaire.

Ce petit diptyque, dans lequel l’artiste se met en scène sans pose affectée, dit beaucoup du lien qu’il entretient avec les images et, de manière plus implicite encore, des rapports qu’il a toujours engagés avec les objets, ceux produits comme ceux réactivés - ces deux dimensions s’alimentant souvent dans sa pratique 1 -. Ainsi, dans 1977-1997, le réel est interrogé sous le prisme d’un geste singulier et intensément projectif : celui de faire apparaître ce qui est contenu mais que le temps a, d’une manière ou d’une autre, par sédimentations, lentement invisibilisé. Un état des choses que seule l’itérativité d’un nombre restreint d’actions physiques - désenfouir, déplacer, accumuler, collecter, effacer,… - pourra mettre au jour, pour en révéler quelques éclats insoupçonnés. C’est ainsi que déplacer des nuages de poussières aux abords des pyramides de Gizeh (Balayage de la Route Occidentale, Gizeh, Egypte mars 1999), effacer un tag antisémite (Bataille de neige contre tag nazi Les juifs au gaz, Lublin, Pologne, janvier 2004), pour reprendre deux actions marquantes du début de la carrière de l’artiste, soulignent un attachement viscéral aux lieux, perçus comme surfaces d’inscription, et, davantage encore, comme lieux de révélation sensible où l’intime et la grande Histoire se nouent parfois, sous l’intensité d’un geste.

Si Régis Perray a longtemps exploité la photographie ou la vidéo, pour leurs valeurs indicielles et leur capacité à restituer le réel - de l’événementialité de ses actions aux paysages parcourus, notamment lors de résidences -, il n’en a jamais oublié son attachement à d’autres médiums, et, en premier lieu, à la peinture, seule, peut-être, à pouvoir si intensément lier les contraires pour combler tous les exercices de fascination. La peinture comme point d’origine, comme l’horizon et une fin toujours possible. La peinture, comme un lieu des repentirs mais aussi de révélation à soi-même et au monde ; un territoire jamais clos où s’affirment les singularités adossées aux généalogies, proche sans doute d’un autre travail, celui analytique. À la recherche d’autres signes que les mots, pour traduire les plaies à l’âme ou leurs silences, et pouvoir accéder à une autre forme de liberté : par la sismographie du geste peint, par le cerne d’une forme, la délicatesse d’un point, et peut-être plus encore, par l’expérience ductile des saturations colorées.

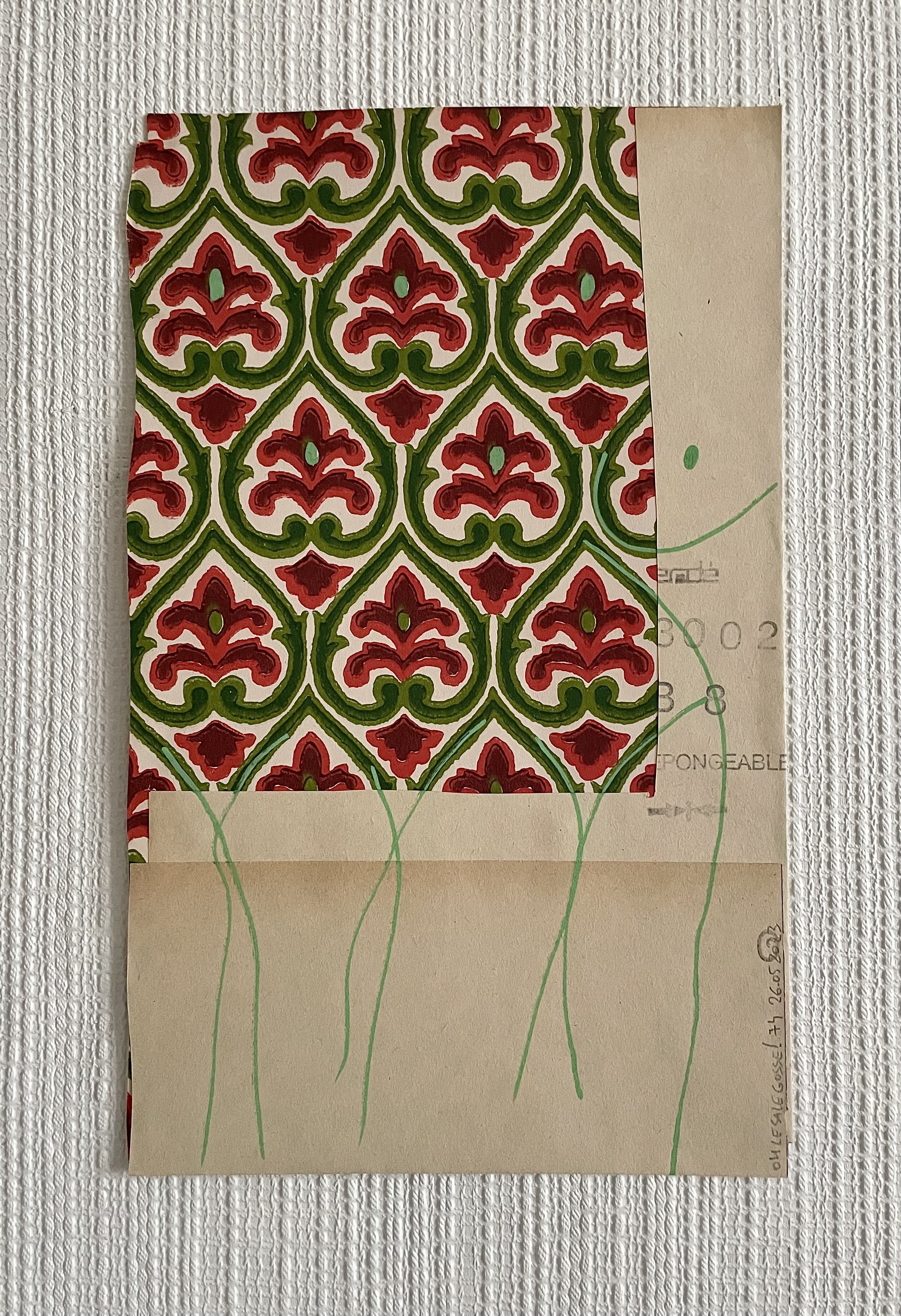

Il n’est désormais qu’un pas à franchir, pour nous approcher de là où, peut-être, tout a commencé. Une autre date, équidistante des deux années déjà citées, comme un fil tendu entre les âges. 1987, et une rencontre aux traits de révélation, celle qui bouleversa Régis Perray, lorsqu’il pénétra, lors d’une visite scolaire, dans l’atelier du jeune Philippe Cognée, au point de susciter immédiatement ce que l’on nomme, par facilité peut-être, une vocation. Difficile, avec le vernis du temps, sous le jeu des remémorations, de se souvenir avec justesse de la puissance instigatrice d’une révélation. Une chaîne s’est sans doute formée lentement, de proche en proche, pour nouer l’événement avec d’autres, antérieurs à lui. D’autres images, d’autres signes, avec peut-être, à l’arrière-plan irrévélé de 1977, les jardins habités, propices à la rêverie, que constituaient déjà les papiers-peints de la demeure familiale. Les activités du week-end, la maison des cousins, les lés posés consciencieusement, pour masquer les fonctions antérieures d’un lieu autant que l’ennui du présent, y occupent probablement, ici, une place tout à fait singulière.

Il est sans doute des liens plus étroits qu’il n’y paraît d’abord, entre la pratique vitaliste du Philippe Cognée du milieu des années 80, et certains enjeux portés plus tard par Régis Perray, le premier travaillant alors tout particulièrement supports et représentations, dévoilant en creux - dans toute ses matérialités et littéralités, par évidements et recouvrements successifs - une part de ses origines. Une enfance africaine revisitée - Cognée vécut ses premières années de jeunesse au Bénin et en Namibie -, propre à toutes les reconstructions imaginaires, suscitant bien des images de corps : figures vigoureuses agissant de toutes leurs forces, par et pour elles-mêmes, dans les rets du visible. Pour l’adolescent, les premières impressions dureront longtemps, les intuitions aussi, permettant sans doute de lutter contre toutes les évidences : une inadéquation au réel, et la promesse d’une vie laborieuse devant soi, contre lesquelles l’art sera désormais la meilleure arme, et la seule possible, quel qu’en soit le prix. Fièvre adolescente, irrésolue, comme il en est toujours, et source, à coup sûr, de la radicalité du travail ultérieur de Régis Perray. Son amour pour la peinture et pour ses fictions s’enracinera sans doute ici, pour se nourrir plus tard d’autres images, et la découverte d’autres artistes dont il admirera autant la fidélité à une vision intérieure que les mots choisis, ceux cherchant à en fixer les linéaments : d’Alberto Giacometti à Bram van Velde, d’Eugène Leroy à Miquel Barceló.

Il est un autre enseignement à retenir de la visite du lieu de travail de Cognée : la peinture s’éprouve essentiellement dans un temps à soi, un temps à fabriquer à sa mesure, dans la solitude de l’atelier. Le jeune Régis Perray méditera cette leçon, pour la transfigurer plus tard, dans les situations les plus variées : de ses premières expérimentations in-situ sur les sols de l’école des Beaux-Arts de Nantes, où il fit ses études au début des années 90, jusqu’aux murs de l’ancien couvent situé au cœur de la même ville, où il occupe la majeure partie de son temps depuis deux décennies, en dehors des voyages et des résidences pour lesquelles il est souvent invité. Un lieu qu’il tient désormais, selon ses propos, comme une « île », nous pourrions dire un « archipel de création » d’une nature nouvelle, lui permettant aujourd’hui de lier entre eux des objets et des temps dissociés, autour des geste du dessin et de la peinture.

Effacer pour révéler est sans doute devenu l’un des paradigmes de l’art contemporain, un principe économique revendiqué par nombre d’artistes, pour mieux lutter contre le pouvoir extensif des images. Avec l’effacement, ou le Less is More, il est également question d’un combat esthétique à mener contre la sophistication des objets peuplant les cimaises des galeries et des musées. Une manière également, pour de nombreux artistes, de formaliser le sens même de leur recherche, fruit d’une nécessité impérieuse : faire œuvre de singularité, soit le principe d’une réinvention permanente, non exclusive certes, mais à laquelle Régis Perray a, à sa manière, toujours été attaché.

Au regard de ce registre artistique, pour le moins hétérogène, il est un geste singulier qu’il nous faudra évoquer ici, pour le rapprocher de ceux de l’artiste nantais : celui du jeune Robert Rauschenberg, réalisé, et nous pourrions dire réitéré avec force, dans sa première oeuvre-manifeste - et, à son sujet, d’autres suivirent bientôt - : Erased De Kooning Drawing (1952-1953). Dessin, qui, par la disparition de ses traces successives, efface aussi celles déposées par le maître ou le modèle possible, en l’occurence Willem De Kooning lui-même ; soit un moyen pour l’artiste encore en formation qu’est alors Rauschenberg de s’affranchir de ses influences pour commencer à s’inventer son propre monde. Loin de la dextérité instrumentale ou des savoir faire présentés souvent comme conditions préalables à toute réalisation d’un objet artistique réellement authentique, il est bien ici question d’un point de rencontre, le signe d’une convergence, liant par ricochet Régis Perray aux artistes du passé qu’il a toujours vénérés. Sous l’influence de Cognée comme celles d’artistes majeurs, appartenant à l’Histoire et découverts à la fin de la décennie 80, le lycéen, bientôt étudiant en École d’Art, choisira quant à lui de travailler essentiellement sur des supports-bois volontairement anciens, sans ajout de médium, pour en révéler, par contacts répétés et soustractions, quelques-unes des couches inférieures, celles que l’œil ne peut originellement percevoir, sinon parfois par effraction à la lumière. Ses terrains de jeu : des surfaces de taille modeste, à l’échelle de la main, lissés à l’extrême, jusqu’au parquet de son atelier qu’il ponça, puis lava et frotta sans relâche, pendant huit mois, lors de sa 3e année aux Beaux-Arts de Nantes, sans additif ou diluant. Dans ces propositions déjà radicales, prenant le contre-pied de savoirs d’ordre technique, les gestes d’effacement apparaissaient déjà comme ceux permettant, sous l’effort physique et l’attachement aux choses, comme Rauschenberg avant lui, de rendre présent ce qui affleure mais, généralement, échappe au regard : une matérialité et une proximité offertes. Faire (re)monter à la surface les profondeurs de la chose ou de l’être : n’est-il pas ici la métaphore, sinon le seul projet véritable, relatif à toute œuvre artistique ?

2022, une partie du bâtiment dans lequel est installé l’atelier-appartement de Régis Perray menace de s’effondrer. Sa structure en bois ancienne, rongée par le temps, finissant par laisser apparaître de nombreuses lézardes, c’est le logement entier qui se voit directement menacé. De nouveaux jeux de surfaces, des fondations mises à mal : comme autant d’échos involontaires à la pratique de l’artiste, qui a souvent été en dialogue avec de nombreuses architectures, et une injonction nouvelle pour celui qui, dans ses Mots Propres, définissait il y a longtemps déjà l’acte de créer comme une entreprise aussi intense qu’amoureuse, en accordant, toujours, un soin particulier à ce qui lui est physiquement proche 2.

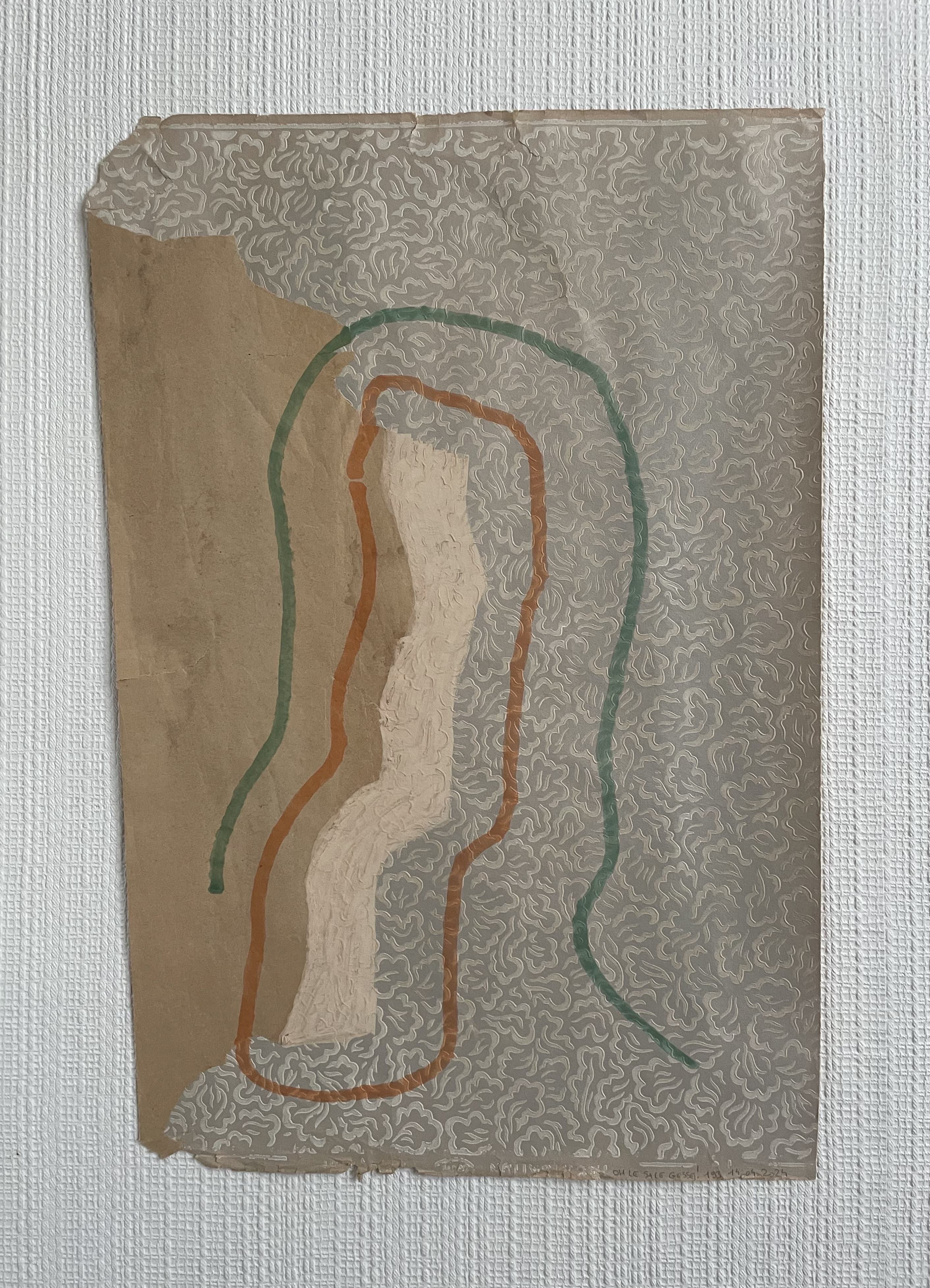

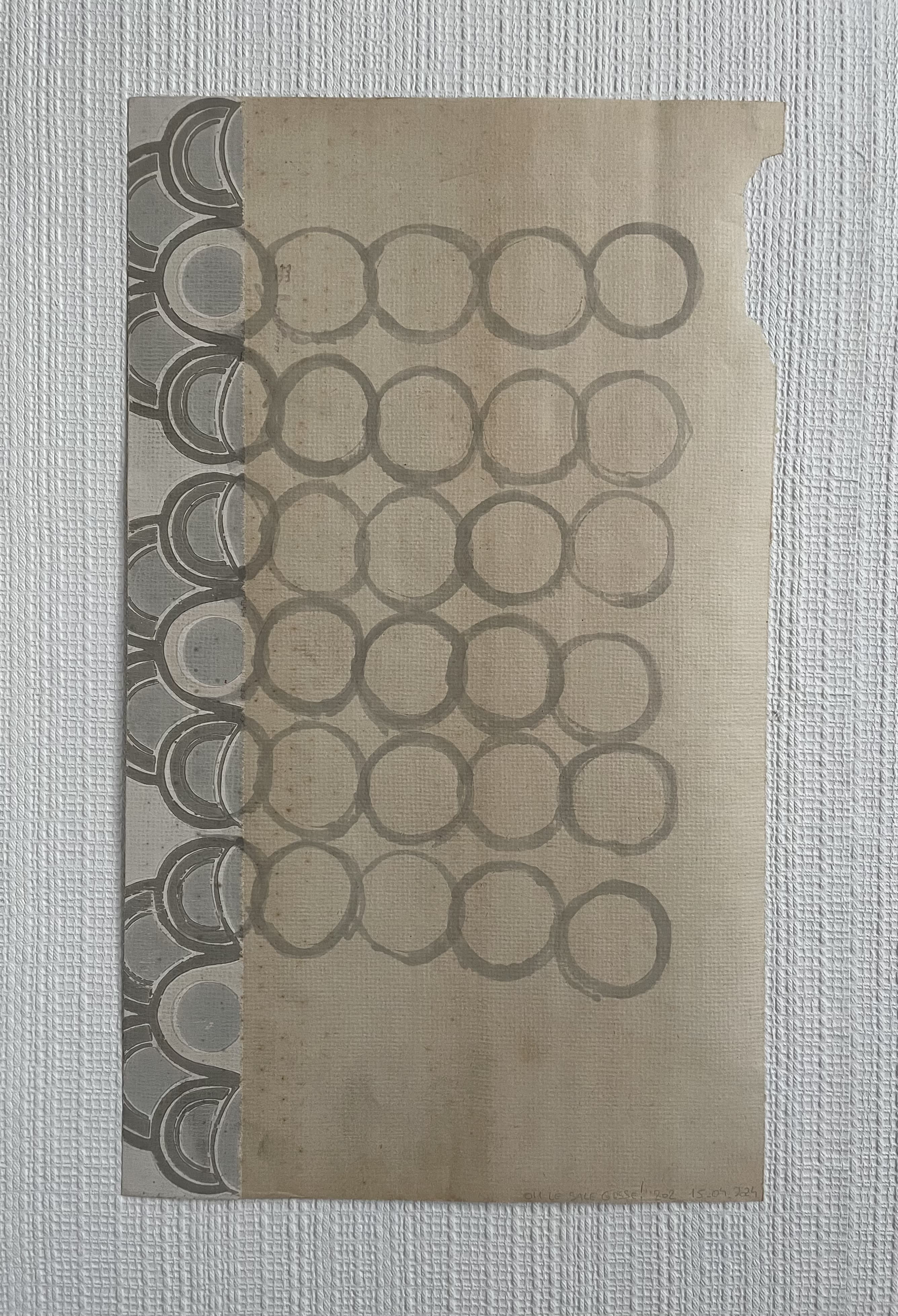

Plutôt que de quitter les lieux, Régis Perray décide donc, au contraire, de s’engager dans une pratique d’atelier, au long cours, tout à fait inédite dans cet appartement jusqu’alors affecté principalement au stockage de ses œuvres. De nombreux objets et cartons déplacés, il est ce stock de papiers-peints constitué à partir du décès de son grand-père Joseph en 2010 et une énergie brute, à puiser à l’intérieur de soi, loin de l’extrême conceptualisation des gestes à laquelle on l’a parfois rattaché. Il est ce sentiment d’urgence à habiter, encore et encore, par l’exercice du regard et de la main liés, comme depuis longtemps, mais cette fois-ci, il ne saurait y avoir d’autre territoire à investir que celui de la peinture. Les fragments de rouleaux colorés, déployés horizontalement, sont chacuns porteurs d’histoires singulières, mais aussi d’accidents matériels produits par le temps : manques, déchirures, comme autant de données sensibles à prendre en compte. Sur sa table de travail, Régis Perray commence dès lors par observer chaque composition graphique par le détail. Teintes, motifs floraux finissent par l’inviter à une action physique qui ne répond à aucun préalable mais se vit d’abord dans une immédiateté à conquérir, un temps à l’œuvre, littéralement, où le faire se nourrit d’énergies inconscientes permettant de renouer avec les territoires oubliés de l’enfance ou de l’adolescence. L’on ne peut, ici, que penser à ces quelques mots lumineux de Jean-Luc Nancy, autour de la question de l’image, et du travail de vérité que celle-ci met parfois au jour - en nous, spectateurs, comme peut-être à l’intérieur d’elle-même, comme puissance d’altérité - : « Ce n’est pas comme un filet ou comme un écran que l’image se tient devant le fond. Nous ne coulons pas, mais le fond monte à nous dans l’image. La double séparation de l’image, son décollement et sa découpe, forme à la fois une protection contre le fond et une ouverture à lui » 3.

Lorsqu’il évoque cet ensemble en développement nommé malicieusement « Oh le sale gosse ! », Régis Perray parle d’intensité, autant de l’action réalisée que du souvenir qu’il en gardera des jours ou des mois durant ; autant d’émotions finissant toujours par le rapprocher, tôt ou tard, des lieux d’où ont été extraits les épidermes de papier, des rayonnages du mythique magasin Priem à Gand, ouvert depuis 1924, aux intérieurs familiaux à rénover de proches ou d’anonymes. L’attachement à la collection peu à peu constituée, au fil des voyages et des rencontres, n’empêche nullement la spontanéité du geste, nous pourrions dire son « insolence » à l’égard de ses valeurs de témoignage - d’une histoire personnelle, d’un cadre architectural, voire sociologique -, à intégrer mais, toujours, à dépasser.

Dans le travail de l’atelier, les matières-paysages font ainsi corps, invitant à une exploration de leurs surfaces striées, le spectateur peinant parfois à distinguer le geste pictural de celui mécanique, à l’œuvre sur la chaîne d’imprimerie. Les papiers laissent libre cours à ce que l’on pourrait nommer une sismographie du geste, tour à tour affirmée ou plus incertaine, l’artiste travaillant souvent de la main gauche, pour y déployer son univers scriptural bordé d’intensités paradoxales. Dans certaines œuvres, la fragilité d’une ligne n’imprègne parfois que superficiellement le papier, alors que pour d’autres le mouvement se fait plus déterminé, jusqu’à l’arabesque, pour se rapprocher d’une forme d’architectonique sensible, d’une abstraction libre voisine, par exemple, de celles déployées par Bernard Frize ou Brice Marden.

Au jeu des références, l’on pourra évoquer quelques sources historiques de ce vaste work in progress : le « Primitivisme » tel qu’il a été d’abord éprouvé puis théorisé depuis les plis des grandes Avant-Gardes, les premiers dessins automatiques d’André Masson, ou bien l’Expressionnisme abstrait et ses figures plus particulièrement marquantes pour Perray lui-même, depuis l’adolescence, comme Jackson Pollock, Helen Frankenthaler ou Sam Francis. Mais celles-ci ne font que soulever quelques rapprochements formels, autour du All-over notamment, et ne disent pas assez profondément ce qui est en jeu ici : une mise en tension entre deux temporalités et des registres gestuels distincts et a priori éloignés. De la collecte minutieuse des supports, proche autant du « recueil » photographique autant que d’une pratique du protocole héritée de l’art conceptuel, à une expressivité du corps plus directe, une énergétique du geste tissée d’intuitions, de non-savoirs, ou de maîtrises toujours relatives à hauteur de son sujet.

Si, dans « Oh le sale gosse ! », Régis Perray est parfaitement conscient de la présence de ces différents registres ou enjeux, il choisit de déplacer volontairement sa pratique faite peinture, en travaillant à la manière de certains artistes turbulents du passé 4. Pour ce faire, il mobilise les outils et matières les plus immédiatement simples et disponibles : tubes de gouache, aquarelle, et même quelques grammes de pâte à modeler. Accrocher l’œil et le regard, se défaire des habitudes et se surprendre : sur la table de travail, tout semble désormais possible. La série retrouve ainsi la spontanéité de l’enfance, une fragilité et même une tension à l’œuvre, qu’adoucissent parfois l’arrondi d’une forme, la granulation des motifs, la lumière contenue de certains papiers imprimés.

Les années de formation de l’artiste ont été durablement marquées par deux activités conjointes - attachées à leurs lieux respectifs -, qu’il a souvent, chacune, considérées comme la chambre d’écho de l’autre : la pratique en atelier et le travail psychothérapique, entre les murs du cabinet de l’analyste. L’on pourra ainsi rapprocher l’attachement au terme même de travail, que Régis Perray a si souvent mis en avant dans ses actions de nature performative (La Piste à patiner, 2011-2015, Acariciar Lisboa / Caresser Lisbonne, 2013), à cet autre champ de connaissance de soi qu’offre la cure analytique. Ritualiser, sacraliser les rapports au temps et à l’objet sont d’ailleurs toujours apparus comme les valeurs cardinales de son engagement artistique. Le travail sur soi, celui analytique, est alors sans doute tout aussi important pour lui : là où les mots résistent, là où ils achoppent mais, toujours, soulèvent en soi des frayages possibles, pour produire des dévoilements, et approcher une forme possible de vérité. Sans nul doute, cet autre travail au long cours, élaboré dès la fin des années 90, Les Mots Propres, dictionnaire autobiographique toujours en développement, témoigne de ce même cheminement intérieur, jamais étanché, pour traduire en mots ce qui échappe souvent aux images ou ne saurait être incarné par quelque action physique ou artefact, dans les lieux du musée ou ailleurs.

Susciter des trajectoires entre les lieux et les images, produire des mises en boucle, revenir aux origines pour déployer de nouvelles écritures, de nouveaux gestes d’intensité : les papiers peints que réinventent Régis Perray ne disent peut-être pas autre chose. Puissamment mémoriels, ils constituent, sous leur désuétude apparente, l’un de ces objets-mémoire, hybrides, permettant aux spectateurs d’y projeter affects et souvenirs, tout en les invitant à un possible ailleurs, à de nouvelles apparitions, celles dessinées, peintes, lavées, délavées, poncées, ou patinées à leurs surfaces. Autant d’actions, parfois paradoxales, qui renvoient à la peinture et à son histoire, nous pourrions même dire à ses histoires, qu’elles soient majeures ou mineures, qu’elles se lient à la religion et au sacré, mais aussi à l’entretien et à la restauration de ses objets que, toujours, le temps affecte.

Sur l’Autoportrait-Polaroïd de 1977, les motifs fleuris recouvraient déjà la table, à la manière des papiers-peints déposés horizontalement aujourd’hui, sur le plan de travail, avant leur mise en peinture. À regarder de plus près certaines pièces de la série « Oh le sale gosse ! », ensemble comptant à ce jour plus de 230 éléments, l’on entre en effet comme dans une matière-lumière, rappelant aussi l’attachement de Régis Perray aux images-mémoire, et notamment à la photographie. Une histoire de regard et d’imprégnation sensibles, et tout autant un appel au voyage, pour le moins paradoxal, entre les projets d’interventions directes dans les lieux - l’artiste a désormais pour projet, avec du matériel léger, de décoller de nombreux papiers-peints dans des habitations délaissées, au fil des rencontres et des résidences - et la nécessité du travail de l’atelier, de soi à soi. Vaste cartographie d’oeuvres-signes déclinée en sous-ensembles, pour en renforcer les logiques de montage, la série des papiers peints ne dit peut-être pas autre chose : nourries d’images, la peinture n’est peut-être rien d’autre, sous ses apparitions et ses spectres, que de dialoguer, à sa mesure, avec le temps, et de s’accomplir.

1 - Comme le montre la série des « Ponsées » (2014- 2024).

2 - « Créer. Être heureux et intense comme un amoureux », in « Les Mots Propres, dictionnaire autobiographique de Astiquer à Zen » (1997 - 2025).

3 - L’on pourra percevoir ici un écho à la double opération de décollage - recouvrement à laquelle s’adonne Régis Perray lorsqu’il s’attaque à des surfaces de papiers-peints anciens, à leurs paysages, comme aux couches diverses qui les ont précédées : autres préparations, enduits, etc. in Au fond des images », Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2003, p.31.

4 - Nous utilisons cet adjectif, pour faire écho au livre « Les grands turbulents, portraits de groupes, 1880-1980 », Sous la direction de Nicole Marchand-Zañartu, Mulhouse, Médiapop éditions, 2018.

Formé à l’école des Beaux-Arts de Nantes, Hugues Blineau est plasticien et écrivain. À ce jour, il a publié deux romans, « Le jour où les Beatles se sont séparés » (2020) et « Vies et morts de John Lennon » (2021), chez Médiapop éditions. Professeur agrégé d’arts plastiques, il est actuellement enseignant à l’Université Paris 1 et prépare une thèse de recherche-création en art, « Habiter la catastrophe, entre peinture, photographie et arts vidéographiques contemporains » à l’Université Paris 8, sous la direction de Patrick Nardin.